Silverstone - Re Giorgio VI saluta i piloti prima del via

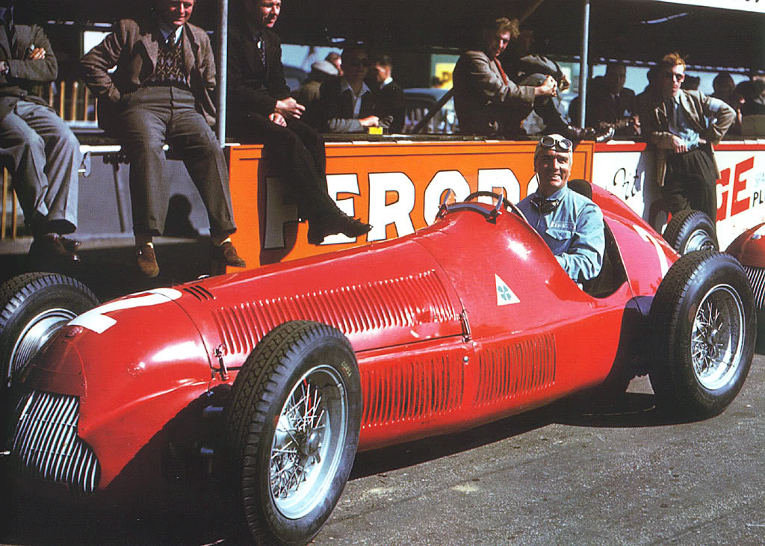

Silverstone - Re Giorgio VI saluta i piloti prima del via Silverstone - Giuseppe Farina su Alfa Romeo 158

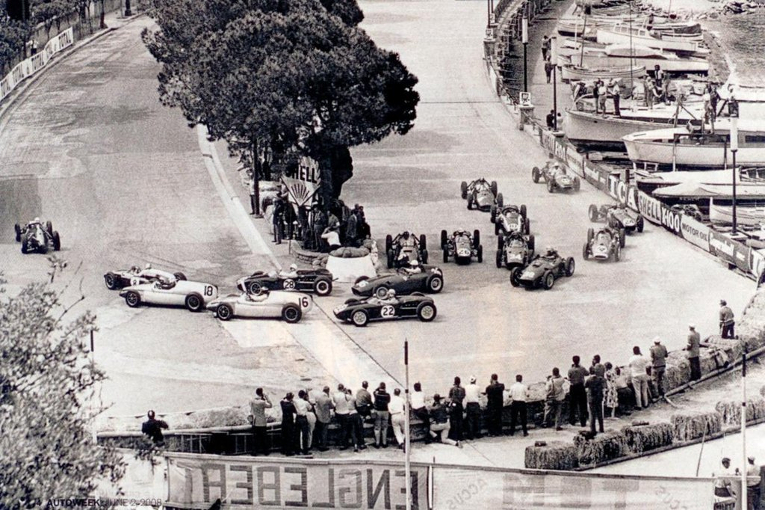

Silverstone - Giuseppe Farina su Alfa Romeo 158 Monte-Carlo - Curva del Gasometro

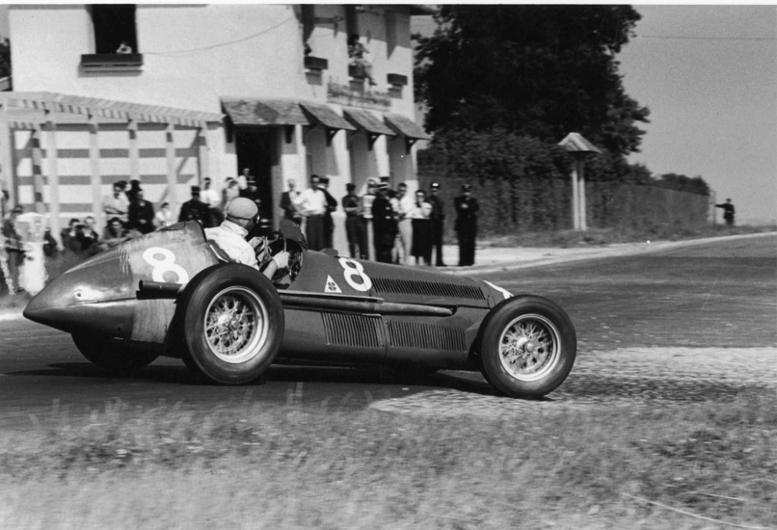

Monte-Carlo - Curva del Gasometro Spa-Francorchamps - Giuseppe Farina su Alfa Romeo 158

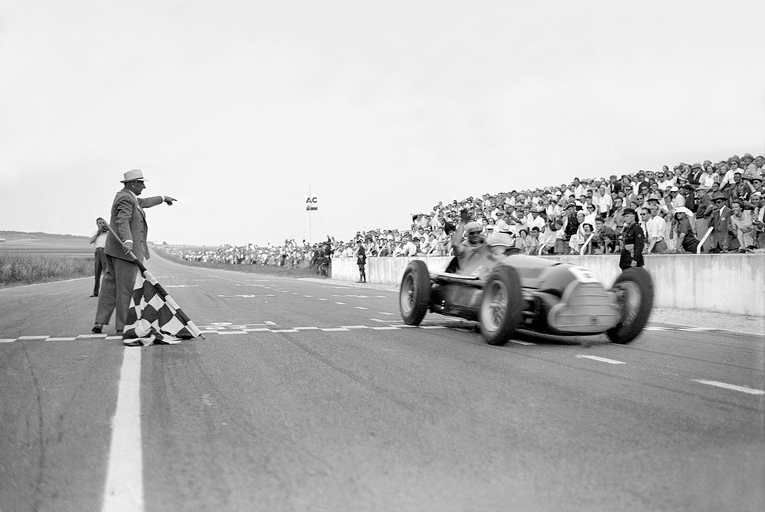

Spa-Francorchamps - Giuseppe Farina su Alfa Romeo 158 Reims - Juan Manuel Fangio su Alfa Romeo 158

Reims - Juan Manuel Fangio su Alfa Romeo 158

| 7 Gare | Dal 13 Maggio al 3 Settembre | ||

| Motore | Tipologia | Qualsiasi | |

| Sovralimentazione | Consentita | ||

| Cilindrata | 4.500 cc (atmosferico) o 1.500 cc (sovralimentato) | ||

| Numero di cilindri | Illimitati | ||

| RPM massimi | Illimitati | ||

| Quantità di motori | Illimitata | ||

| Quantità di cambi | Illimitata | ||

| Carburante | Tipo di carburante | Qualsiasi | |

| Rifornimento | Consentito | ||

| Consumo | Illimitato | ||

| Altro | Peso Minimo | Nessuna restrizione | |

| Condivisione vettura | Consentita | ||

| Innovazioni tecniche | - | ||

| Punteggio | Gara | 8 - 6 - 4 - 3 - 2 In caso di condivisione dell'auto, i punti vengono suddivisi tra i piloti |

|

| Giro veloce | 1 In caso di parimerito, viene suddiviso tra i piloti |

||

| Campionato piloti | Contano solo i migliori 4 risultati | ||

| Campionato costruttori | Non sono assegnati punti ai costruttori | ||

Il 13 maggio si svolge il primo Gran Premio valido per il nuovo campionato del mondo di Formula 1, impreziosito dalla presenza in tribuna di Re Giorgio VI, della Regina Madre Elisabetta e con un pubblico di oltre 100.000 spettatori.

I segni lasciati dalla Seconda Guerra Mondiale sono ancora visibili ovunque e di sicuro fanno la differenza, sia nei circuiti (la maggior parte sono ricavati da vecchi aeroporti militari oppure da strade destinate al traffico), sia soprattutto nelle vetture.

La scuderia Alfa Romeo, la quale dominò quel primo campionato, corse ancora con la 158 (denominata "Alfetta"), la stessa monoposto concepita nel 1938 per vincere la concorrenza delle fortissime scuderie tedesche dell'epoca: Mercedes e Auto Union.

In questa stagione, l'Alfa Romeo, schiera tre piloti di prim'ordine: il quarantaquattrenne torinese Giuseppe Farina, detto "Nino"; l'asso argentino Juan Manuel Fangio, appena ingaggiato su segnalazione di Achille Varzi (il quale intuì il suo talento straordinario due anni prima in una gara di Formula Libre disputata in Argentina) e il sempre valido Luigi Fagioli, che conobbe comunque la sua stagione migliore negli anni trenta.

La Ferrari debutta soltanto il 21 maggio, nel Gran Premio di Monaco, il secondo valido per il campionato, con la 125 assemblata nel 1948, schierando Alberto Ascari (figlio di Antonio, rivale di Tazio Nuvolari); il francese Raymond Sommer e il britannico Peter Whitehead. La pattuglia italiana è completata dalla Maserati, che fornisce tre scocche e un motore L4S a molte squadre composte da piloti iscritti come privati, tra i quali si distinguono i due della scuderia "Enrico Platè" dotati di titoli nobiliari: il barone svizzero Emmanuel de Graffenried e il principe thailandese Birabongse Bhanuban (abbreviato per comodità in Prince Bira).

Massiccia anche la presenza di squadre e piloti francesi: la Talbot-Lago possiede una scocca leggera ma una potenza limitata e schiera nomi come Yves Giraud-Cabantous, Eugéne Martin, Philippe Étancelin e il belga Johnny Claes.

La Simca-Gordini, invece, schiera tra gli altri Maurice Trintignant, fratello di un altro corridore, Louis deceduto nel 1933 e zio del futuro popolare attore Jean-Louis Trintignant; egli stesso subirà un grave incidente sul circuito di Bremgarten nel Gran Premio di Svizzera del 1948.

La Gran Bretagna viene rappresentata con due "Factory team": la Alta Car and Engineering Company, meglio conosciuta come Alta, che fornisce scocca e motore al britannico Geoffrey Crossley e all'irlandese Joe Kelly (iscritti come privati) e la English Racing Automobiles (ERA), che mette in pista quattro piloti "privatisti".

Tra le gomme a farla da padrone sono la Pirelli e la Dunlop, con qualche incursione della belga Englebert.

Dal canto suo, Farina non demorde e si aggiudica il Gran Premio inaugurale di Gran Bretagna a Silverstone con l'argentino tradito da una perdita d'olio.

A Monte-Carlo Fangio gli risponde una settimana dopo dominando una corsa tormentata da un grave incidente nella sessione di qualifica toccato ad Alfredo Pián, argentino anche lui proveniente dalle gare sudamericane, che si frattura una caviglia, e da una spettacolare carambola al primo giro che elimina di colpo dieci concorrenti, provocata da un'improvvisa ondata alla curva del "Tabaccaio".

Il torinese vince sull'insidioso tracciato svizzero del Bremgarten e l'argentino replica in Belgio. È un testa a testa entusiasmante e in Francia, sul circuito stradale di Reims-Gueux, Fangio completa la sua rimonta iridata, piazza il terzo sigillo e lascia a secco il rivale.

Anche Luigi Fagioli si comporta benissimo, piazzandosi secondo in ben quattro gare disputate e racimolando 24 punti, ma con la regola degli scarti viene privato in pratica di lottare per il titolo nell'ultima corsa valida, il Gran Premio d'Italia. Conquisterà 4 punti con il terzo posto ma non saranno comunque validi. Passerà nella storia dell'automobilismo di Formula 1 come l'"eterno secondo".

A Monza è un affare privato tra Fangio e Farina, distanziati in classifica soltanto di quattro punti (26 per Fangio e 22 per Farina, che oltretutto è terzo). L'argentino già al sabato conquista la Pole position, con Farina che si piazza terzo dietro alla Ferrari di Ascari. Fangio conduce in testa i primi giri e piazza un punto mondiale segnando il giro più veloce, ma al 24º giro deve ritirarsi per noie al cambio. Senza perdersi d'animo, sale sull'Alfa Romeo di riserva condotta da Piero Taruffi che gli cede sportivamente il posto, ma compie appena dieci giri e dice addio ai sogni di gloria, lasciando vittoria e titolo mondiale nelle mani di Nino Farina, il primo italiano a laurearsi campione del mondo con tre punti di vantaggio sull'argentino: 30 contro 27.

Fagioli sarebbe secondo con 28 punti, ma viene classificato al terzo posto con 24.

BlackCat

1. 3rd RAC British Grand Prix

1. 3rd RAC British Grand Prix

2. 11e Grand Prix Automobile de Monaco

2. 11e Grand Prix Automobile de Monaco  3. 34th Running of the Indianapolis 500

3. 34th Running of the Indianapolis 500  4. 10. Großer Preis der Schweiz

4. 10. Großer Preis der Schweiz  5. 12e Grand Prix Automobile de Belgique

5. 12e Grand Prix Automobile de Belgique  6. 37e Grand Prix de l'ACF

6. 37e Grand Prix de l'ACF  7. 21º Gran Premio d'Italia

7. 21º Gran Premio d'Italia  Classifica Campionato Piloti

Classifica Campionato Piloti  1

1 2

2 3

3 4

4 5

5